こんにちは。バラ十字会の本庄です。

ぶり返していた残暑も昨日で過ぎたようで、東京板橋は、ずいぶんと涼しい一日になっています。

いかがお過ごしでしょうか。

一昨日、NHKのテレビ番組『ガッテン』で瞑想のことが取り上げられていました。脳が持つ本来の力を瞑想によって引き出すことで、ボケを防いだり、不安やストレスに対処したりすることができることが紹介されていました。

瞑想にはリラックス法や脳のトレーニング法としての効果があり、多くの人が健康のために瞑想を活用するようになったのはとても素晴しいことだと思います。

一方で神秘学という立場から見ると、瞑想は単にそれだけのことではありません。ひとことでご説明するとすれば、瞑想には「宇宙」(cosmos)との同調だという側面があります。

参考記事:『瞑想について』(バラ十字会フランス代表のブログより)

この「宇宙」(cosmos)という言葉を使い始めたのは、古代ギリシャの哲学者ピュタゴラスです。現代では「宇宙」という言葉から、さまざまな天体が浮いている真空の広がりを多くの人が思い浮かべますが、この場合のニュアンスはやや異なります。惑星の動きや、四季の移り変わりや、生態系のバランスに見られるように、天体や自然界のあらゆるものには規則正しさが表れています。

神秘学では、この規則正しさのもとになっているのは宇宙の知性だと考えています。

参考記事:「神秘学って、グノーシスって何ですか」

話がやや難しくなりましたが、要するに、人は瞑想などの方法を使って宇宙の知性と同調することができ、それを、より良い生き方をすることに役立てられると、昔から多くの人が考えてきたわけです。

そして、この宇宙との同調が深まると、神秘体験として知られているさまざまなことが起きます。そのひとつとして、「宇宙の音楽」が聞こえるという体験が伝えられています。

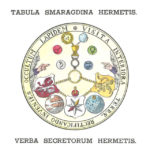

ピュタゴラスは「天球の音楽」という言葉を使ってこの体験について述べています。彼は宇宙が12の層(天球)に分れていると考えました。

一番外側の第1層は「最高天」と呼ばれます。ここには動かない星(恒星)があります。第2層から一番内側の第12層まではそれぞれ、土星天、木星天、火星天、太陽天、金星天、水星天、月、火、風、水、地です。「地」は私たちの住んでいる大地にあたります。

そして、これらの12の層はそれぞれが異なる速さで回転しているため別の音を発し、宇宙は音で満たされていると考えました。

もちろんこれらの説明は、現代の天文学の知識から見れば原始的な考えです。当時の限られた知識の範囲内で、彼はなんとかして自分の体験を説明しようと努力したのでしょう。

ピュタゴラスは、「天球の音楽」とは万物の調和が表わされたもので、宇宙を創造した者を永遠に讃えているのだと考えていました。そして、万物はこの宇宙の音楽によってコントロールされて秩序を保っていると考えました。

また、人は物質という幻影に魂を捕らえられているので、とても大きな音で奏でられているにもかかわらず、この尊い音楽を聞くことができず、もし感覚に限定されているという束縛から自身の意識を解き放つことができたならば、人は真の地位を取り戻し、宇宙の音楽を再び聞くことができ、天界の合唱に加わることができると語っていました。

「宇宙の音楽」という神秘体験についての別の証言をご紹介します。

紀元前4世紀の中国の荘周という思想家が『荘子』という本を残しています。33編(章)からなりますが、現代の研究では、そのうち荘周が実際に書いたのは『逍遙遊』、『斉物論』という最初の2章だけだと推測されています。

この『斉物論』に「天籟」(てんらい)という言葉が登場します。以下をお読みくださると分かるように、この「天籟」は「宇宙の音楽」を意味しています。

『斉物論』の章は、南郭子き(「き」は基の土の部分の代わりに糸)という名前の戦国時代の思想家が瞑想をしている場面から始まります。瞑想から覚めた師が、弟子の偃(えん)に語りかけます。

「おまえは人籟(じんらい)は知っていても、地籟は聞いたことがなかろう。かりに地籟を聞く耳は持っているにしても、天籟を聞く境地には達しておるまいからな」

「とおっしゃいますと」

「大地の吐く息、それをわれわれは風と呼ぶ。ひとたび大地が息づくとき、地上のありとあらゆるうろ(穴)はいっせいに音を発する。(中略)ひゅうと鳴ればごうと受け、風の力に応じて時には弱く時には強く、自然のシンフォニーを奏でるのだ。やがて大風一過、すべてのうろはぴたりと鳴りやむ。だが揺れ残る木々の枝葉に、先刻の風の名残を見ることができるだろう」

「地籟とは、地上のうろが風を受けて鳴る響きなのですね。うつろなものが音の根元だとすると、人籟は人間が吹奏する楽器の音、では天籟とは何でしょう」

「地籟にせよ、人籟にせよ、鳴るものは千差万別だが、それぞれおのずからなる音を生じ、おのれの音色に鳴り響く。いったい何者がそうさせているというのか」(『荘子(改訂版)』、徳間文庫、2008年)

「天籟」についての説明は、「いったい何者がそうさせているというのか」というこの問いかけで唐突に終わっています。この問いかけに答えるとすれば、万物を活動させ調和させている何者かがあるということでしょう。つまり荘周は、この「何者か」が奏でている音楽が「天籟」だと説明しているわけです。そして、『斉物論』の残りの部分では、考えと分別という囚われを捨てて虚心になりきったときに、人ははじめて宇宙の音楽を聞き、この調和を知ることができるということが、さまざまな角度から説明されています。

荘周とピュタゴラスという、まったく異なる文化的背景を持つ2人が、それぞれ「天球の音楽」、「天籟」という言葉を用いて、ほぼ同じ体験について語っているのは、なかなか興味深いことではないでしょうか。

さて最後に、最近のバラ十字会AMORCの文書に登場した「宇宙の音楽」についてご紹介させていただきます。当会は今年の1月に宣言書「新クリスチャン・ローゼンクロイツの化学の結婚」を発表しました。

この文書は、ある神秘家が体験した7段階にわたる意識の上昇を表したものですが、その最後の部分に、「人間が作り出した最も偉大な交響曲でさえ、子供の作曲かと思えてしまうほどの音楽」が登場します。ある意味、かなりの怪文書だと言えないこともありません。カバラ、錬金術の象徴が色々と登場します。ご興味のある方は下記でお読みください。

バラ十字会AMORCのマニフェスト(Manifesto):宣言書のご紹介

(『マニフェスト2016年版』の部分です)

今回は以上です。秋の夜長の思索に、多少なりとも材料を提供できたとしたら、とても嬉しく思います。

ではまた。

追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。

コメントは受け付けていません。