こんにちは。バラ十字会の本庄です。

東京板橋では、ソメイヨシノが満開になりました。花冷えという言葉の通り、まだまだ寒い日があり、自転車のハンドルを握る手が凍えます。

いかがお過ごしでしょうか。

さて、ニコライ・リョーリフ(ニコライ・レーリッヒ)というロシアの画家の方をご存知でしょうか。彼はバラ十字会員でした。

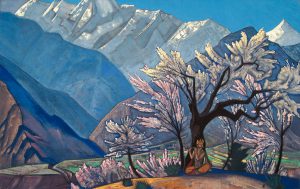

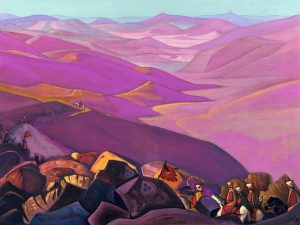

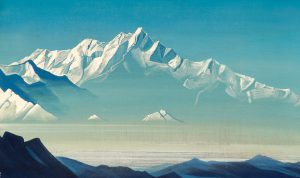

澄んだ青空や雪に覆われた山々などが特徴的なチベットの風景を、静寂を感じさせる色合いで描いた、世界的に有名な数々のテンペラ画を残しています。

参考記事:『芸術と人間』

当会のフランス代表が、自身の人気のブログに、世界平和とニコライ・リョーリフの平和への取り組みについて書いています。今回はそれをご紹介させていただきます。

ニコライ・リョーリフの絵画とともにお楽しみください。

▽ ▽ ▽

『世界平和について』

バラ十字会AMORCフランス語圏本部代表セルジュ・ツーサン

「平和に暮らすこと」はおそらく、私たち人間の大多数が、最も強く望んでいることではないでしょうか。戦争は、大量殺人、虐殺、レイプ、略奪、破壊、そして言語を絶する恐怖とほとんど同義語だからです。

私たちは、戦争を実際に体験したことがなくても、ドキュメンタリー番組やさまざまな本によって、戦争の残虐さを十分に知ることができます。戦争によって数十万人規模の人が殺されることは珍しくなく、それと同程度の人数の大人と子供が、悲嘆の極みへと投げ込まれます。

第二次世界大戦(1939-1945)のことを思い起こしてみましょう。この戦争では6000万人が亡くなり、そのうちの600万人はナチズムの犠牲になったユダヤ人でした。

戦争からは、このように悲惨な不幸が結果として生じることを誰もが知っているのに、なぜ人類は戦争を止めないのでしょう。

戦争は通常、何人かの個人によって引き起こされますが、ほとんどの場合、政治や経済や戦略上の理由からです。さまざまな宗教も、神の名のもとに多くの戦争を引き起こしてきましたし、今も引き起こしています。

時限装置付きの兵器が用いられるようになると、一般市民の多くが戦争に巻き込まれるようになりました。

軍人は、生き残りたいという本能と復讐心と憎しみが入り交じると、人間性をかなぐり捨てて、自らを「殺人マシーン」に変えてしまうところにまで行き着き、人の性質の最悪の部分がさらけ出されます。ご存知のように、どんな動物も、どれほど凶暴な種類であっても、人間ほどの残酷さやサディズムや凶悪さを示すことはありません。

誰もが知っていることですが、戦争は国家間にだけ起るのではありません。同じ国の住民同士が戦う「内戦」(civil war)もあります。このような紛争によって生じる恐怖もまた悲惨なもので、この場合には、家族や隣人や同僚の一部が敵になるという特徴があります。

内戦の原因は通常、政治やイデオロギーの対立であり、人権侵害や、社会的な不平等や他の不平等が引き金になることもあります。

内戦が起った国は、ほとんどの場合に武力を行使して秩序を回復することが強いられ、憎悪という火に憎悪という油が注がれることになります。歴史が証明していることですが、どのような国もこのような悲惨な事態に直面する可能性があり、民主主義国家といえどもその例外ではありません。

内戦であっても国家間の戦争であっても、戦争を避けるためには何をすれば良いのでしょうか。残念なことに、このことに対しては「奇跡の処方箋」は存在せず、そのため人類は、血塗られた歴史を歩んできました。

結局のところ、解決策は個人のレベルに求めるしかないのではないかと私は思います。理想論に聞こえてしまうかもしれませんが、より具体的に言えば、統治者個人というレベルにおいても、ひとりひとりの国民というレベルにおいても、すべての人が自身の責任において平和を育み、暴力行為に関わり合うことを拒絶し、結果として暴力を生じさせてしまうような行動をしないことが解決策なのではないかと私は考えます。

それは広く言えば、争いという行為を自分自身に禁じ、争いそのものも禁止することにあたります。そのためには、私たち人間には自身の内面に3つの長所を目覚めさせる努力をすることが求められます。相手の気持ちをおもんばかる能力と、暴力を絶対的に拒絶する態度と、他の人を尊重する態度です。

個人が自身の内面に平和を育むことに加えて、家庭と学校も、人の内面に平和を育むという役割を担わなければなければなりません。残念なことに、そのような取り組みはほとんど行われていません。

戦争の恐ろしさを子供に教えることを、その子が小さい頃から始めて、腕力や威圧やいかなる暴力によっても、他の人を決して傷つけないことを心の底から望む思いが一生続くようにするべきです。

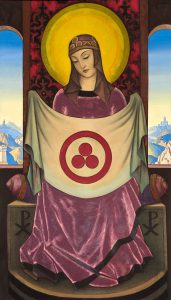

20世紀の初めに活躍した国際的に有名な画家であり、著作家で哲学者のニコライ・リョーリフ(Nicolas Roerich)は、芸術と文化の保全のための「パックス・クルトゥーラ」(Pax Cultura:文化を通した平和)という平和団体を結成しました。この団体の旗には、円に囲まれた3つの円からなる、有名な平和の象徴が描かれています。

(掲げられているのが「パックス・クルトゥーラ」にも用いられた平和の旗)

残念なことに彼は当時の権力者たちから期待していた支持を得ることができず、彼のプロジェクトも計画通りの成果を挙げることはできませんでした。彼はバラ十字会AMORCの会員でした。

バラ十字会AMORCフランス本部代表

セルジュ・ツーサン

著者セルジュ・ツーサンについて

1956年8月3日生まれ。ノルマンディー出身。バラ十字会AMORCフランス本部代表。

多数の本と月間2万人の読者がいる人気ブログ(www.blog-rose-croix.fr)の著者であり、環境保護、動物愛護、人間尊重の精神の普及に力を尽している。

△ △ △

再び本庄です。

ニコライ・リョーリフとともに、ユネスコ精神の生みの親と言われるチェコの思想家ヤン・アーモス・コメンスキー(ヨハネス・アモス・コメニウス)もその実例ですが、バラ十字会に深く関わっていた歴史上の人物が、戦争の惨禍に心を痛め、世界平和のために奮闘していたことを、私はとても誇らしく思います。

参考記事:『マララ・ユスフザイさんとコメニウス』

下記は、前回紹介したセルジュ・ツーサンの文章です。ご参考まで。

では、今日はこの辺で。

また、お付き合いください。

追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。

コメントは受け付けていません。