こんにちは。バラ十字会の本庄です。

北海道の峠道では、早くも雪が積もっているとのことです。東京板橋もすっかり寒くなりました。ジャケットを着ないと朝晩は身がすくみます。

いかがお過ごしでしょうか。

もう50年以上前のことになりますが、両親に太鼓のおもちゃを買ってもらったことがあります。そこには、きっと皆さんも見たことがある図案だと思いますが、白黒の三つ巴が描かれていました。

気に入っていたおもちゃだったのでしょうか、なぜか不思議なことに今でも、この図案を思い出すことがあります。

「三つ巴」という言葉はご存知のように、たとえば相撲で、千秋楽なのに一敗の力士が3人いて、どうなるのだろうとワクワクするような状況に用います。

ちなみに、実は私も混同していたのですがそれに対して、ジャンケンの「グー」と「チョキ」と「パー」のように、3つが互いに他のひとつには勝ち、他のひとつには負けるという関係は「三すくみ」と言われます。

三つ巴に似た図形は東洋だけでなく西洋にもあり、「トリスケリオン」(triskelion)と呼ばれています。

これはケルト文化によく見られるトリスケリオンです。

次の図は、イタリアの有名な観光地シチリアの州の旗です。中央に描かれているのはギリシャ神話に登場する、髪が蛇の怪物メドゥーサの頭で、そこから三方向に脚が伸びたトリスケリオンになっています。一度見たら忘れられないユニークなデザインですね。

この図案は、フランス中部のショーモン城にある、占星術師コジモ・ルッジェーロ(Cosimo Ruggiero)が住んでいたとされる部屋の暖炉の装飾に使われているトリスケリオンです。

このように三つ巴やトリスケリオンの図案は、日本だけでなく世界のあらゆる時代と場所に見られます。

そしてこれらの図案は、神秘学(神秘哲学:mysticism)で〈三角形の法則〉と呼ばれるある法則(law)を象徴しているとされます。

三角形の法則は「作用と反作用の法則」とも呼ばれ、次のように表すことができます。

「自然界や宇宙や人間にあるすべてのものは、性質が正反対で互いに補い合う2つのものが結びついた結果として生じている」

たとえば実例を挙げると、

・ 原子は、プラスの電気を帯びた原子核が中心にあり、マイナスの電気を帯びた電子の雲がそのまわりを囲んでいます。

・ 電流は、電池や発電機の陽極と陰極を接続することによって生じます。

・ 私たちが、地面に沈み込むことなく地表にとどまっていられるのは、体にかかる重さという作用が、地面からの反作用によって打ち消されているためです。

・ 弁証法でジンテーゼ(統合命題)は、テーゼ(命題)とアンチテーゼ(反対命題)が統合された結果です。

・ 日常に生じたある問題を解決しようとするときには、相反する互いに補い合う見方をバランス良く検討するべきです。つまり、賛成意見と反対意見を比較しながら決定を行うべきです。

このような例は他にもいくらでも挙げることができます。

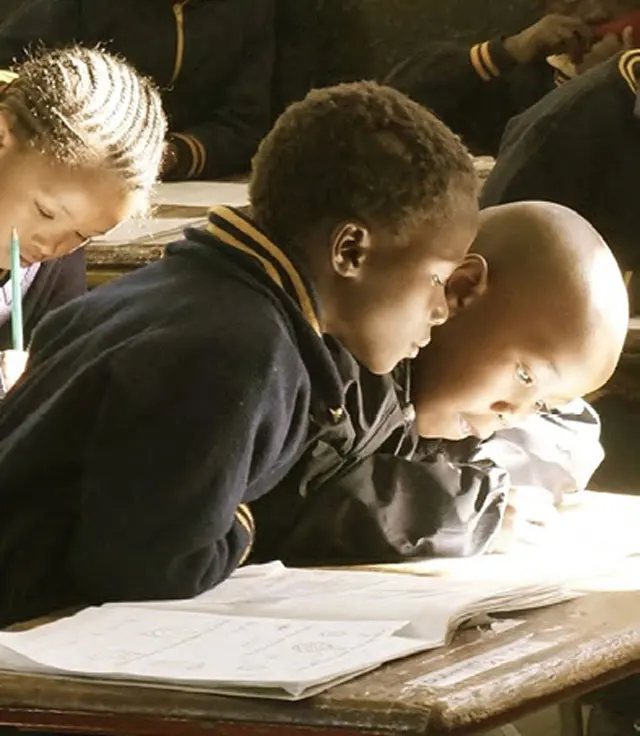

「法則」(law)は、神秘学の重要な考え方のひとつです。自然を観察すると、昼と夜、春夏秋冬が規則正しく繰り返しています。子供の心は、それぞれが生まれながらの個性を持っていると同時に、誰もが同じパタンに従って成長していくことが知られています。

その理由は、これらの背後に、あるいくつかの法則が働いているからだと神秘学では考えられています。

神秘学の源流にあたるとされる代表的な人のひとりに古代ギリシャの哲学者ピタゴラスがいます。

ピタゴラスは、エジプトに旅をしてそこで幾何学と数学を学びました。そして、数が宇宙の法則を表しており、図形はその象徴であると考えました。

今回ご紹介している三つ巴やトリスケリオンもその一例で、3という数と三角形の法則を象徴する図案だととらえることができます。

世界はそこに働いている法則によって秩序ある美しいものになると、ピタゴラスの哲学では考えられています。そして彼は、秩序ある美しい宇宙を表す「コスモス」という言葉を作り、さまざまな法則を学んだ人、つまり神秘学を学んだ人のことを、魂が規則正しい人を意味する「コスミオス」と呼びました。

自然科学で法則というと、まず思い浮かべるのは物理学の法則でしょうか。しかし、物体や運動の法則だけでなく、人間の心にも人生そのものにも、それぞれに働いている法則があります。

私たちはこれらの法則を理解しそれに沿って生きることで、困難が比較的少なく人生を過ごしていくことができますし、それに加えて、周囲の人たちを支援することができます。

このことは、バラ十字会AMORCが会員の方々に提供している通信講座の重要な目標のひとつです。

この2ヵ月ほど、ある本の出版準備に追われています。題名は『図形と数が表す宇宙の秩序』で、当会の季刊雑誌に9年ほど前から一昨年まで連載されていた記事をまとめたものです。

この本では、単純な図形から始まり複雑な図形へと、図形と数が象徴する神秘学の法則が順を追って説明されていきます。

予定では12月中旬に全国の書店に並びます。ご興味のある方は手に取って、どんな本かを見ていただけると嬉しく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

下記は私の前回の記事です。板橋区立美術館の狩野派の絵画についてです。よろしければこちらもどうぞ。

記事『元型と日本絵画』

今日はこの辺りで。

またお付き合いください。

追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。

コメントは受け付けていません。