ジーン・ユーイング

ミケランジェロは、若い彫刻家に向かってこう言いました。「彫像に当たる光の具合について、あまり心配しすぎてはいけない。彫像の価値が評価されるのは、人々が集まる広場の光によってなのだから」。真実は、自らを語るためにおのずから現れます。大衆の中に耳を貸すものが誰一人いないと分かっていたとしても、ほんの一握りの人が理解してくれる時を待ちながら、真実は永遠にたたずんでいるのです。ソクラテスの場合も、まさにその通りでした。

私たちがソクラテスについて知っていることや、ソクラテスが語ったとされている言葉は、ほとんどがプラトンの対話篇(訳注)に由来しています。この著作に出てくる対話は、まるで、ソクラテスが主人公である演劇のように感じられます。他の人々との対話を通して、ソクラテスがこの世によみがえるかのようです。彼は、ある使命に従事していた神秘家であり、その使命はギリシャのアポロ神より与えられたとされています。

訳注:対話篇(dialogue):対話形式を用いて書かれた哲学の著作。プラトンの対話篇がもっとも有名。

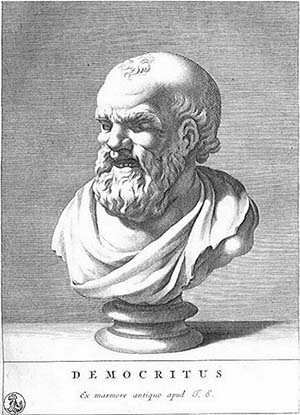

ソクラテス(紀元前469頃~399年)は、古代ギリシャの哲学者で、西洋哲学の創始者の一人として賞賛されています。彼は謎めいた人物で、自身では著作を残しませんでした。しかし、彼の弟子のプラトンとクセノポンの著作を通して、彼のことを知ることができます。また、プラトンの弟子であるアリストテレスの著作や、喜劇作家アリストファネスの諷刺劇によっても知られています。プラトンによれば、ソクラテスの父はソプロニスコス(Sophroniskos)であり、母はパイナレテ(Phainarete)でした。ソクラテスの外見には目を引くところもなく、背も低かったと言われています。彼はずっと年下のクサンチッペ(Xanthippe)と結婚しました。二人の間には、3人の息子が生まれました。ランプロクロス(Lamprokles)、ソプロニスコス(Sophroniskos)、メネクセノス(Menexenos)です。

ソクラテスおよび彼と同時期の偉大な思想家たち。ソクラテスは、彼自身の哲学について、一語たりとも記録を残していない。彼の思想は、4人の著者の作品によって伝えられた。彼の弟子のプラトン、アリストファネスとクセノポン、そして、アリストテレスの著作である。しかしアリストテレスは、ソクラテスと会ったことはない。

アテナイ(訳注)がギリシャで覇権を誇ったその全盛期から、ペロポネソス戦争(紀元前431~404年)でスパルタとその同盟都市に敗北して衰退していくまでの、移り変わりの激しい時代にソクラテスは生きていました。この時代は、アテナイが国家の安定を模索し、その屈辱的敗北から立ち直ろうとしていた時期であり、アテナイの市民は、民主主義が政治の効率的な形態であるかどうかに疑いを持つようになりつつあったのでしょう。ソクラテスはアテナイの民主主義の批判者であったように思われます。そして、ソクラテスの裁判は政治の内紛の表れであったと解釈している学者もいます。

訳注:アテナイ(athenai):アテネ(英:Athens、羅:Athene)のギリシャ語名。古代ギリシャの都市国家。紀元前6世紀末に民主制が成立。古典文化の中心地として数多くの哲学者、科学者、芸術家を輩出。

対話法

Dialectic

『ソクラテスの弁明』という題のプラトンの対話篇によれば、ソクラテスは法廷で次のように語っています。「『ソクラテスより賢明な者は誰一人いない』というデルポイのアポロンの神託によるお告げがあったので、最初はとても困惑した」。「一体、神のこの言葉は何を意味するのだろうか。私には、知恵など一つもないのに。」と彼は述べています。「とはいえ、彼は神であり、嘘をつくことはありえない」。ソクラテスは、自分よりも賢明な者を見つけ出すために旅を始めました。しかし、誰ひとりとして見つけることができず、会話を交わした人々について、次のような結論を出しました。「私は彼らよりもはるかにましだった。というのも、彼らは何一つ知っていないのに、自分が何かを知っていると思っているからだ。しかし、私は何も知らないし、自身が何かを知っていると思っていない」。神託に含まれていた謎の真の意味を、彼は次のように結論付けました。

「神だけが賢明でありうる。神は、私の名を一つの例として挙げただけである。神はこのように言いたかったのであろう。『おお人間たちよ、我はあらゆる者の中で最も賢明である。そして、ソクラテスと同じように、ソクラテスの知恵には、実は何の価値もないことを知っている』。そこで私は、神の言葉に従って世間を歩き回り、賢明であると思える人を探し、その人の知恵について質問をしている。そして、もしその人が賢明でないと分かれば、神託の正しさを立証するために、その人にあなたは賢明ではないと示している。」

ソクラテスは、人々が賢明ではないということを、問答を使った方法によって論証しました。問答法とは、質問と答えによって、さまざまな主張の根拠が確かであることを、論理的に吟味していく技法、あるいは実践法であるとされています。しかし、ソクラテスの問答法には、それ以上のものを見ることができます。彼には、多くのことを知っているにもかかわらず、何も知らないふりをしているユーモアのセンスにあふれた人物という印象があります。そして機知と皮肉を最大限に用いています。

ある人が何かの性質について質問すると、ソクラテスはそれについて何も知らないふりをします。そして彼は、質問をすることで相手に答えます。このようにして、ソクラテスは優れた質問をすることにより、相手が自分自身の質問に対して答えられるようになるまで問答を続けていきます。ソクラテスは、相手が見栄を張って賢明なふりをしているのが分かったときには、この場合も、さまざまな質問をすることによって、相手の主張の愚かさを指摘します。彼は、賢明なふりをしている者を、何が真実ではないかを示すことによって、遠慮なく真実へと導いていきました。彼は自分のことを知の助産婦と呼び、疑いの念は陣痛であると述べています。彼の言葉によれば、彼自身は意見を持たず、他の人が意見を持つことや見いだすことを支援していました。

真実を知ること

To Know Truth

ソクラテスは、絶対的な真実、知識、美、善といったものが、永遠に存在すると考えていました。そして、私たち人間は、この地上でそれらの性質を知り理解することができると考えていました。なぜなら私たちは、過去に別の存在であったときに、一緒に暮らしていた真実、知識、美、善を思い出すことができるからです。別の対話編『パイドン』の中で彼はこう述べています。「地上に降りた後も、魂(soul:ソウル)は、真実からなる世界の思い出を保持している。私たちが学ぶことは、多くの場合、かつて別の世界で知っていたことを思い出すことである」。質問をすることによって、ソクラテスは、最初に質問をした人が答えを思い出すことを助けていました。

ソクラテスが口にしていた言葉の中で、最も有名なのは、おそらく次の2つでしょう。「汝自身を知れ。」、「試されることのない人生には、生きる価値がない。」

彼が最も関心を寄せていたのは、「善き生き方」についてでした。彼以前の哲学者たちは、天上の世界と地上の世界の性質に主に関心を持っていました。しかしソクラテスは、宇宙がどのようにして創られたのか、何からできているのかには関心がないと言い、なぜ宇宙が今あるように創られているのかに関心があると言っていました。ソクラテスは、内的な自己に注目することと幸福を得るための方法にだけ、自分の関心を絞り込んでいました。彼は、真の善と幸福とは全く同一のものであると考えると同時に、「アレテー」(αρετ?)という過程を通じて、私たちは分別のある人間になることが実現できると考えていました。ここでアレテーとは、道徳的な優秀さ、つまり美徳、または単に何かに熟練することを指しています。彼は、人間は誰もが、自身の内的な可能性のすべてに合致するように生きるべきであると考えていました。

典型的な姿で描かれているソクラテス。アテナイの政治家であり、演説家、将軍でもあったアルキビアデスに教えを授けている。ラファエル作フレスコ画「アテネの学堂」(1510年)より

ソクラテスが語った「絶対不変の性質」とは、ある事柄から表面的な性質を取り去った後も残っている、本質や姿、あるいはイデア(idea:観念)です。これらの本質を思い起こすことによって、私たち人間は、その本質と一体になることができるとソクラテスは考えていました。一例を挙げると、私たちが美しいと思っていた花が萎れた後でも、美という観念は残っています。この美という観念もまた、その花の本質です。そして、この本質を知っているからこそ、人はその花の目的も知ることができます。宇宙に、このような多様性が存在しているのは偶然ではないとソクラテスは考えました。あらゆるものには、全体と関係するある目的があります。個々の人や物には、他のどの人やどの物よりも優れた働きがひとつあります。そしてその働きこそが、その人やその物の目的であり、存在する理由なのです。

知識は徳である

Knowledge is a Virtue

もしある人が知識を探し求め、真に善いことを学んだのであれば、その人は最善の結果が得られるように行動することでしょう。知識からは、善なる行いや善良な生活へと導く理解が生じるとソクラテスは考えていました。過ちは、情報が不足しているために生じます。もし人が、何が最善であるのかを知っているなら、その人は最善のことをします。誰一人として自分自身を意図的に傷つけたりはしないものです。盗みを行ったある人のことを考えてみましょう。自分が盗んだものを所有することが自身に幸福をもたらすと、この人は信じているに違いありません。誰かを殺したある人は、その人がいなければ、その人自身あるいは世の中が、何らかの形で良くなると考えているのではないでしょうか。「知識は徳である」とソクラテスは語ったのはこのような意味です。

私たち人間の本質は善です。善という道筋から外れてしまったとしても、本来の道筋に戻してくれる生来の安全装置が、私たちの中にあります。どんな人も、そしてどのような集団も、自身の個人的な利益を害したり、あるいは他の人々の利益にとって妨げになるような行動をいつまでも続けることはできません。そのようなことをしようとしても、物事がうまく進まなくなります。ですから、真の幸福を見いだすためには、人は、真の善を見いださなければなりません。

人々による裁判

Trial by the People

歴史上の偉大な教師の多くと同じように、ソクラテスは多数の人々に不人気でした。彼の人生は、アテナイで紀元前399年に終わりを迎えました。この地は、70年前に彼の人生が始まった場所でした。彼は国家の神々を崇拝しなかったこと、新しくなじみのない宗教の実践を紹介したこと、都市の若者たちを堕落させたことで有罪とされ、裁判官からドクニンジン(hemlock)を飲むように命ぜられました。

裁判では、これまでのやり方を改める機会が与えられました。しかしソクラテスは、それを拒否しました。裁判と判決は、自身にとって最善だと考えていると彼は述べました。自身のダイモン(daimon:心の内にいる伴侶)について語り、ソクラテスは次のように述べています。

画家のジャンベッティーノ・チニャローニ(1706~1770)が描いた「ソクラテスの死」。真実と徳について筋道だった検討を行い、それを追い求める活動をソクラテスは、人が人であることの本質であり、人間の性質の最高の表現であると見なした。そのため彼は国外追放ではなく、ドクニンジンを飲んで死ぬことを選んだ。彼は、自身を弁護する演説の中でこう語った。「試されることのない人生は、人間にとって、生きる価値がない人生だ。」

「このしるしが、それはある種の声なのだが、初めて私に届いたのは子供のころだった。それは常に私の行動を禁じるばかりで、私がしようとするいかなることも行えと命じたことはなかった。今までのところ、内なる神託の源であるこの生まれつきの能力は、常に私の反対をすることが習性になっている。どんなに些細なことであっても、もし私がしくじったり、誤りを犯したりしそうな場合であれば、必ず反対するのである。そしてとうとう、お分かりのように、考え得ることのうちで最終的かつ最悪のものであると、たいていは考えられている事態が、私に降りかかってきた。」

「しかし、私の内なる神託は、何も反対のしるしを示さない。それは、私に起きていることが善いことであると、それとなく知らせてくれているのであり、死が悪であると考えている一部の人たちは誤っているのだと知らせてくれている。というのも、私が悪いことをしようとしているときや、善いことをしようとしていないときに、いつもこのしるしは、

必ず私に反対していたからである。」

プラトンの衣を着て

Enter Plato

「あるものからは、その正反対のものが生じる。それゆえに、死の後には、必ず生が引き続いて起こる」という考え方は、プラトンのものであると考えられていますが、プラトン自身は、ソクラテスの思想であるとしています。対話篇に表れているソクラテスの哲学を、プラトンの哲学から正確に区別することはできないと多くの人たちが考えています。多くの場合に、プラトンは自分自身の見解を表現してくれる代弁者として、ソクラテスを用いたと考えられています。しかし、それがどうしたというのでしょうか。その哲学自体が重要なのではないのでしょうか。あなたも、ある言葉を聞いてその聡明さに感心したものの、やがてその言葉を誰が言ったのか思い出せなくなることがよくあるのではないでしょうか。真実はおのずと明らかになるものです。

おそらくプラトンには、自身の思想とソクラテスの思想を混ぜ合わせて、区別がつかないようにするという意図がありました。理由はどうであれ、このことによってソクラテスの哲学が補強されているように思えます。というのも、学識豊かなあらゆる人々でさえ意見を一致させることができないような物事を議論することも、持っていても何の役にも立たない知識を探求することも、それは時間の無駄だからです。ある思想が、ソクラテスとプラトンのどちらのものかが分かったとしたら、私たちにとってそのことには、どういう利点があるというのでしょうか。2人のどちらの思想か分からないということによって、ある主張ではなくて、それを唱えている教師を尊敬するという罠から、私たちは守られます。結局のところ、もしプラトンが賞賛を望むのであれば、彼はただ、自分の思想として対話篇を発表すればよかったのです。しかしプラトンはソクラテスを父のように慕い、ソクラテスは20年間プラトンの師でした。対話篇はソクラテスの死後に書かれました。

プラトンは、単にそこに真実が存在することを知っていたのであり、彼の敬愛する師であるソクラテスが、一行たりとも文章を残さなかったので、真実が守られ後世に伝えることを望んだのでしょう。彼がそうしたように真実を守り続けましょう。真実は、今もなお理解してくれる人を待ち続け、たたずんでいるのです。真実が光で照らされるのを待っていることに、人々が集まる広場の光は、まだ気づいていないのです。

ソクラテスの格言

- 試されることのない人生には、生きる価値がない。

- 知恵は驚きより始まる。

- 私はこの地上で生きている者の中で最も賢明な人間である。というのも、私は一つのことを知っているからである。その一つのこととは、私が何も知らないということである。

- この世界で名誉を得たいのなら、自分がそう見られるように努めている人物に、実際になりなさい。

- もし女性が男性と平等であれば、女性のほうが優れているだろう。

- もし全員にとっての課題が、皆が等しく分担するために一つの大きな山に積まれているとしたら、ほとんどの人は自分自身の分の責任を喜んで引き受けて、取りかかるであろう。

体験教材を無料で進呈中!

バラ十字会の神秘学通信講座を

1ヵ月間体験できます

無料で届く3冊の教本には以下の内容が含まれています

第1号:内面の進歩を加速する神秘学とは、人生の神秘を実感する5つの実習

第2号:人間にある2つの性質とバラ十字の象徴、あなたに伝えられる知識はどのように蓄積されたか

第3号:学習の4つの課程とその詳細な内容、古代の神秘学派、当会の研究陣について