以下の記事は、バラ十字会日本本部の季刊雑誌『バラのこころ』の記事を、インターネット上に再掲載したものです。

※ バラ十字会は、宗教や政治のいかなる組織からも独立した歴史ある会員制の哲学団体です。

自己を認識すること

Self-Awareness

エドガー・ワート

By Edgar Wirt

「自己を認識」しているとは、どのような状態を表しているのでしょうか。私たちは、自己について何を知ることができるのでしょうか。どのようにしたら自己を認識することができ、自己が自分の最も本質的な部分であると理解することができるのでしょうか。自己には、さまざまな層がありますが、それぞれの層をどのようにして識別すればよいのでしょうか。そして、自己のあらゆる層の中で、最も深く最も安定した層であるソウル(soul:魂)そのものを、どのようにして認識したらよいのでしょうか。さらに、ソウルと通じ合うためにはどのようにしたらよいのでしょうか。こうした疑問は、すべてもっともな疑問ですが、正直なところ、本当に満足できる答えはほとんどありません。

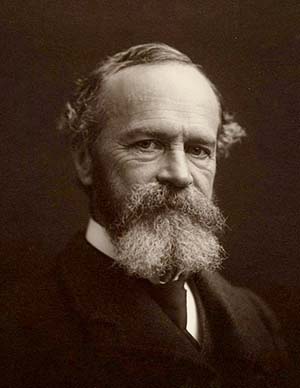

ウィリアム・ジェームズ(訳注)が発端になっていますが、1890年以降の心理学者は、自己のさまざまな側面と、それらをどの程度知ることができるのか、それらは行動にどのような影響を与えているのかに、深い関心を寄せるようになりました。

訳注:ウィリアム・ジェームズ(William James):米国の哲学者・心理学者(1842-1910)。1890年に「心理学原理」(The principles of Psychology)を刊行した。

アメリカの心理学者で哲学者のウィリアム・ジェームズ(1842-1910)が発端となり、1890年以降の心理学者は、自己のさまざまな側面と、それらをどの程度知ることができるのか、それらは行動にどのような影響を与えているのかに深い関心を寄せるようになった。

このテーマを具体的にするために、自己の性質のうちのひとつ、正直さ(honesty)と名付けることができる性質を取り上げてみましょう。あなたはいかなる状況にあっても、あらゆる意味で正直でいられるでしょうか。自分が正直であるかどうかを、どのようにして知ることができるでしょうか。この問いに対する最も誠実な答えは次のようなものかもしれません。「わかりません。私はあらゆる状況で完全に正直なわけではなかったと思いますが、それが決して露わにされることがないことを願っています」。しかし、自己の性質のすべてを完全に理解していないとしても、私たちはそれぞれ自己についての観念、すなわち「自己についてのイメージ」を持っています。しかし自己のイメージは、自己の一部分やいくつかの側面だけを表わしたものであることがあり、そうした自己の各部分には、いずれも変わりやすいという性質があります。実地に立証されておらず、批判にさらされたこともない、自己についての一般的な想定が3つあります。

1.自己についてのイメージは、自己に関連する情報が入ってくると、それを直接反映して変化する。私たちが感じることや行なうこと、達成した事柄や失敗した事柄によって、自己についてのイメージや、自分を誇りに思う感情(自尊心)は変化する。

2.反対に、自己を構成しているさまざまな要素によって、常に一定で予測可能な影響が自分の行動に与えられる。

3.自己のさまざまな層や自己を構成する要素についての情報を、人は簡単に得ることができる。また、訓練を積むことによって、この情報について正確に報告することができる。

3に書かれている、自己についてのこのような報告は、主観的なものではありますが、私たちはその正確さを確信しています。自己を観察しているのは自分であり、自分が“見ている”ことについて、私たちは疑いを持つことがないからです。

しかし、これら3つの想定が正しいということはできません。実験の結果によると、自己を構成する要素が心の働きにおいて重要な役割を果たすためには、まず当人がその要素に注意を向ける必要があります。自己の内面に注意を向けない限り、自己を構成している要素の大部分は休眠した状態にあり、存在することすら気づかれないものもあります。そのため、自己のさまざまな性質についての自分自身の報告は、必ずしも自己の性質と一致するわけではありません。そうした性質に前もって注意を向けない限り、自己についての報告は正しくなりません。それどころか、人間の自分についての描写は、多層構造を持つ自己の実際の性質とは、多くの場合、ほとんど無関係なことが知られています。

したがって、自己を認識すること、つまり「汝自身を知れ」という戒めに従うためには、自身の多くの性質に、自分自身で注意を向ける必要があります。そうした性質のいくつかについて、私たちは気づいてさえいないのです。心理学者は、さらに具体的な問いかけをします。どのようにしたら人間は、自己についての直接の知識を得ることができるでしょうか。どのような状況において、自己のさまざまな側面を人は知ることになるのでしょうか。どのような状況において、自己を構成するある要素が、自分の行動や経験に影響を及ぼすのでしょうか。

注意を向けるということ

Becoming Aware

心理学で、次の新しい原理が知られました(いえ、実は昔から知られています)。自己を認識しているということは、実は限定的なことです。良くても、一時的な状態でしかありません。瞑想を行っているときには広範囲に集中を広げることができる場合もありますが、目覚めている通常の状態ではそのようなことはなく、人はほとんどの場合に、ひとつの事柄、多くても2つか3つのものごとだけに、同時に注意を向けています。自己にも、自己の外部にも注意を向けることができますが、自己と自己以外のものに同時に注意を向けることはできません。

確かに脳には、マルチタスク処理、つまり、複数の仕事を短時間ずつ区切って処理する能力があり、自身の外側で起きている複数のできごとと一緒に、自身の内側で起きている複数のできごとを扱うことができます。そのため、同時に2つ以上の物事に注意を向けているという思い違いが生じます。しかし実際には、この能力を発達させている人は少数であり、発達していたとしても、異なる意識の状態の間を素早く行き来しているだけです。したがって、自分の意志で注意を向けることができる範囲は、気を散らすような作用がいくつかあると、それだけ小さくなります。興味を惹きつける感覚的な刺激や、自分が関わる必要がある活動などでは、その傾向は特に顕著です。

自己を意識する傾向があまり強くない人は、自己を内省する時間を取ったり、内省に関心を持ったりすることがほとんどありません。このような人は、通常、外界に興味を向ける傾向が強く、自己のさまざまな側面や自己を構成する要素には気づいておらず、自分のことをひとつの芸術作品、すなわちひとかたまりのものであると考え、多くの小さなもの、協同して働いている多数の要素の集合体であると考えることはありません。「自己認識」に優れている人でも、完全に自己に意識が集中しているわけではありません。もしそうであれば、外部からのフィードバックを取り入れることができません。人は、外部からのフィードバックによって、自己に対する認識を変えたり拡大したりすることができます。自己の認識をうながしてくれる多くの機会や状況は、毎日のように訪れます。特に社交的な機会や、他の人から注目されるような場合です。たとえば私の場合は、ある人が自分について言ったことを聞いた場合や、ある人が自分に注目しているだろうかと考える場合などに、自分のある側面について分析的に考えるようにうながされます。心理学では次のことも分かっています。どんな理由であれ、自分に注意を向けているときには、それがどのような理由で行なわれているかに関わらず、自己の特徴のうち最も目立っている部分に注意が引きつけられるのであり、自己全体に注意が向けられることはありません。

しかし、いくつかの状況においては、特に目立っているわけではない自己の側面が注意の対象になる傾向があります。たとえば、物質的な自己、つまり身体に注意が向けられたときには、その後に、自己を構成する他の要素に注意が集中する傾向があります。それは、身体の別の部分、社会的な自己、内的な自己などです。自己のさまざまな側面は独立しているのではなく、さまざまな意味で互いに接続しています。そして、それらの側面のいずれかに、自分の意志で注意を移動することができます。自己を構成する要素のいずれかに、注意をたびたび向ければ、それだけ他の構成要素もよく調べようとする傾向が強まります。

オースティン市にあるテキサス大学のロバート・A・ウィックランド教授(Robert A Wicklund)は、このような発見と原理を論文にまとめ、この論文はアメリカン・サイエンティスト誌(*1)に掲載されました。この記事の説明の多くは、この論文から取られたものです。ウィックランド教授は、チャールズ・カーバー教授(Charles S.Carver)によって行なわれた興味深い実験についても述べています(*2)。この実験によって、今まで述べてきた原理が明らかにされたのですが、この実験にはさらに、バラ十字会員の多くが特に興味深いと感じるであろう示唆が含まれています。

自己を認識する実験

An Experiment in Self-Awareness

この実験では、罰を与えることが学習に有効であると思うか、この方法を教育に用いることに賛成するかどうかというアンケート調査が、多くの大学生を対象に行われました。その後、回答に従って学生が次の3グループに分けられました。罰を与えることに賛成するグループ、罰を与えることに反対するグループ、どちらかを決めなかった中間のグループです。最後のグループは実験から外されました。

次に、残った学生のひとりひとりに、あらかじめ用意されている語学の教材を、別の人に教えるように依頼がなされます。“生徒”の役割をする人は、電気ショックを与える装置に配線でつながれ、彼が誤った回答をするたびに、“教師”役の学生は、自分が選んだ強さのショックを生徒に与えるように言われます。“教師”役の学生たちは、電気ショックが“生徒”に与えられることを承知しています。実験では、どの教師がショックを与えたのかと、与えた場合には、そのショックの強さが記録されました。2つのグループの実験結果を比較すると、罰を用いた回数も罰の強さも、両グループで差がありませんでした。つまり、教師役の学生の行動は、罰に賛成であるか反対であるかという自己イメージとは一致していませんでした。おそらく、人は自分が思っているほど「自分について知らない」のだと考えられます。

しかし後に、ある重要な条件を変えて実験を繰り返したところ、異なる結果が出ました。この実験では、ひとりひとりの教師が教える場所に、教師と向かい合わせに鏡が置かれたのです。教師が目を上げると必ず、鏡に映った自分の姿が見えるようにされました。教師役の学生は、顔を動かすたびに視野の端に自分の姿を見ることになり、目を上げる回数が多くなりました。この条件での実験では、罰に賛成であった人はより厳しく罰を使用し、罰に反対であった人は、罰をあまり使用しませんでした。つまり、この実験では、自分の行動と自分の持つ自己イメージが、より良く一致していました。鏡によって、なぜこのような差が生じたのでしょうか。

自分と向き合うということ

Facing Oneself

この実験によって、先ほど説明した原理のいくつかが立証されています。鏡の中の自分の像に気づくことによって、学生たちには、自身について一瞬考えることがうながされます。自己に対する注意は、最初は鏡に映った身体に向かいますが、その後に、自己の側面のうちの、別の目立つ側面に移動します。その時点で、自己の最も目立つ側面は、懲罰的であるか懲罰的ではないかということに関する自己イメージです。学生の注意が何度も繰り返しこの自己イメージに向かったため、この自己イメージが次第に、彼らの行動に影響を及ぼすようになりました。

ウィックランド教授が報告している、ディーナー(Diener)とウォルボン(Wallbom)による別の実験(*3)では、学生たちは部屋で一人きりになり、試験を受けます。そして、ベルが鳴ったらすぐに作業を止めるようにと指示されます。それぞれの学生は、本人には知られないように観察されます。半数のグループの学生には、鏡に映る自分の全身が見え、同時に、自分の声が直ちに再生されて聞こえるか、もしくは、あらかじめ録音された自分の声が聞こえるようにされました。他の半数のグループの学生には、これらのことが一切行なわれませんでした。

ベルが鳴った後も試験に取り組み続けることは一種の不正行為であり、この不正行為には反対であると、すべての学生が誠実に感じていました。しかし、鏡のある部屋のグループでは7%が、鏡のない部屋のグループでは71%が、ベルが鳴った後も試験に取り組むことを続けていました。フェアプレーやごまかしをしないといった一般に受け入れられている社会規範でさえも、自己の認識が自分に向けられていない限り働きません。疑いなくこの事実は、道徳の指導で用いられる感受性訓練や、役割演技法や、教育の他の技法の理論的根拠の一つになります。

自己を評価すること

Self-Evaluation

自己の特定の側面に注意を向けるとすぐに、まったく自動的かつ無意識のうちに、自己に対する評価が心を占めて、そのことが関心の中心になります。自己に注意をよく向けるようになると、自分の行ないと自己イメージの間にある、さまざまな矛盾や不一致を意識するようになります。また社会の中では、まず自分自身の考えと行動が異なっていること、そして次に、自分の考えや行動が、周囲の人たちの考えや行動とは異なっていることに気づきます。その結果、まず第一に、自分自身に批判的な目を向けるようになります。

このときに考えられる反応のひとつは、大学生が鏡の実験でそうしたように、異なる行動を代わりに行うことによって、この矛盾を減らそうとすることです。別の起こり得る反応は、特に社会の中ではありがちですが、自己イメージと自分の行動を正しいものであると、もう一度断定して、他の人の行動と振る舞いを正しくないものだとみなすことです。

さらに別の反応もあり得ます。自己評価を避けようとして、外界の他の物事に注意を向ける反応です。このことは、自己認識を生じさせやすい鏡などの刺激があるときには、より難しくなります。このような場合にその人は、自己を思い出させるあらゆるものを避けようとします。学生を対象とした他のいくつかの実験では、自己イメージに衝撃が加わった場合、つまり、自身の何らかの側面についての否定的フィードバックを受けた場合に、自分の写真を遠ざけたり、鏡やテレビカメラがある部屋から離れたり、録音した自身の声を聞くことを避ける傾向が生じました。一般的な表現を使うと、人はそのような瞬間に「自己嫌悪」に陥ります。このような反応は、やや常識外れに感じられることでしょう。というのも、「自己嫌悪」によって、自己イメージとそれに反する証拠(自分の写真や動画や声など)の間にある矛盾を減らすことはできないからです。

ほとんどの人が、身だしなみを整えるときに鏡を使用しますが、このことが果たして、物質的な自己の外見という以外の意味で、自己を評価することにつながるのだろうかと、いぶかしく思われるかもしれません。バラ十字会で学習されている方々は、鏡を使用して、超心理学的な実験や他の実習を自宅で行っています。先ほどの研究結果を考慮すると、鏡の前で学習することが、自己をより正しく評価したり、自己により誠実であることに役立つのか、それとも学習の対象から注意をそらすことになるのか、もしくは、学習の時間を断念するほど不快に思えてしまうことがあるのではという疑問が生じるかも知れません。

全体的な自己

The “Total” Self

ウィックランド教授が示した、事実に基づく資料以外にも、考慮しなくてはならないいくつかの点があります。今までの説明では、自己のことを断片的な方法で扱ってきました。つまり全体ではなく、自己のいくつかの側面、つまり自己を構成するいくつかの要素を扱ってきました。このような自己は日常の自己、つまり「外的な自己」にあたります。この自己は、私たちの日々のあらゆる行動に関わっています。外的な自己に注意が向けられると、自己全体ではなく、ひとつか、ほんのいくつかの、特に目立つ側面だけにしか注意が行き届きません。

もちろん、この見解を不愉快に感じる方もいることでしょう。というのも、今日用いられている人気のあるスローガンは、「全体的(holistic)であること」だからです。これは、治療でも、教育でも、裁判でも、人間関係がからむ他のあらゆる分野でも、自己のことを、多くの面を持つ単一体だとみなすことを意味します。しかし、外的な自己を用いて、十分な意識的注意を行ったとしても、自分全体について完全に考えること、すなわち、自分全体を含む理解に達することができるかどうかは疑わしいことです。

「内的な自己」、「本来の自己」、もしくは〈セルフ〉(Self:Sは大文字)として知られている、自己の別の観念が、すでに多くの人に知られています。この〈セルフ〉は、「古い木塊からとれたかけら」(訳注)であると考えられ、この〈セルフ〉は、死すべき定めの人間の一部であるにもかかわらず、不滅で絶対的な性質を持っています。自己の絶対的な部分は、知性的な分析を超越している部分であり、永遠であり全体的であると考えられ、もうひとつの外的で多層的な自己のように各部分に分割することができません。〈セルフ〉は自己の核心であると解釈することもでき、自己を構成する要素と対比して考えることができます。神秘学の伝承によると、「サイキック意識」(psychic awareness)を発達させることで、この内的な〈セルフ〉の所有する知識を得ることができます。サイキック意識とは、日々の出来事に表れている外的な自己を構成する要素を飛び越して、内的な〈セルフ〉の持つ知識を得ることのできる意識を実質的に意味します。しかし心理学者は、これは単なる逃避の一種であり、理想化された自己イメージと実際の自己の行動の間にある食い違いを減らそうとする努力を抑制することによって、自己を評価することを避けることにあたると推測しているようです。

訳注:「古い木塊からとれたかけら」(a chip off the old block):親にそっくりな子供を意味する英語の慣用表現。この場合は、原初から存在する〈絶対なるもの〉(Absolute)の一片を意味する。

〈セルフ〉とは、多面的で外的な自己のすべての側面の、核心もしくは集合体にあたります。単一の意識だとみなされるこの〈セルフ〉は、抽象的な概念であることに間違いはなく、通常の知識の範囲を超えていることはほとんど確実ですが、人間の経験という範囲を超えるものではありません。ですから自然科学にとって〈セルフ〉は、調査することが極めて難しい分野です。〈セルフ〉という抽象的な概念から始めたとしても、人は、心理学的なプロセスを説明する図式に合致するような、具体的な実体を想定し理解しようとすることがあります。このことは具象化と呼ばれ、この具象化の作用によって、人は〈セルフ〉を直接把握することから逸らされてしまいがちです。また〈セルフ〉という概念からは、基準点、つまり視点に関する疑問も生じます。全体的で永遠の〈セルフ〉を認識する観察者は何者であり、どこにいるのでしょうか。それは、死すべき定めを持つ、ありふれた具体的で外的な自己、つまり、世界と世界の中にいる自分に気づいている自己に他なりませんが、この自己が、完全に〈セルフ〉の全体を知覚することはできません。

実は、それは不都合なことではありません。健全な精神を持つ人は、外的な自己から脱出することはできませんし、外的な自己ととともに歩んでいく他に選択肢はありません。結局のところ、人格(正確にはソウルの人格)が、この人生という枠組みの範囲内で発達するとすれば、その発達とは、日々の体験と反応に関するものでしかありえません。そして、自分自身の認識に、少しずつ新しいものが付け加えられ変容が生じることで、この発達は起こることになります。「汝自身を知れ」という戒めは、自己の多くの構成要素に自分の注意を向けるということを諭しているのであり、真に自己を知ることは、あらゆる知性的な探究の範囲を超えています。

完全で絶対的な〈セルフ〉という根本概念は、宇宙の原理や要素との関連づけられたときに重要な意味を持ちます。というのも、そのような関連づけによって、日常生活において自己認識の変容が、より容易にもたらされるからです。絶対的な〈セルフ〉という理想は、このような変容が進んでいく模範的な方向を示しています。このことは、神秘学の格言に次のように表わされています。「下にあるものは、上にあるものに似ている。」(As above, so below.)。

体験教材を無料で進呈中!

バラ十字会の神秘学通信講座を

1ヵ月間体験できます

無料で届く3冊の教本には以下の内容が含まれています

第1号:内面の進歩を加速する神秘学とは、人生の神秘を実感する5つの実習

第2号:人間にある2つの性質とバラ十字の象徴、あなたに伝えられる知識はどのように蓄積されたか

第3号:学習の4つの課程とその詳細な内容、古代の神秘学派、当会の研究陣について

参考文献

1. Robert A. Wicklund, “The Influence of Self-Awareness on Human Behaviour” American Scientist, 67:187-193, 1979.

2. C.S.Carver, “Physical Aggression as a Function of Objective Self- Awareness and Attitudes Toward Punishment.” Journal Exper. Social Psychology 11:510-19, 1975.

3. E. Diener, and M. Wallbom, “Effects of Self-Awareness on Antinormative Behaviour.” Journal Research in Personality, 10:107- 11, 1976.