こんにちは。バラ十字会の本庄です。

関東甲信は今日が梅雨明けだそうです。あまりの早さにびっくりしました。

東京板橋ではこの数日、暑かったり大風だったり、天気が目まぐるしく変わっていました。

いかがお過ごしでしょうか。

さて、小中学生に本を紹介するブックトークというお仕事をされている、岐阜に住んでいる私の親しい友人から寄稿をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

この文章で取り上げられているのですが、『ベロ出しチョンマ』をお読みになったことはおありでしょうか。涙腺がゆるい方は厳重注意です。

▽ ▽ ▽

記事『江戸の話』

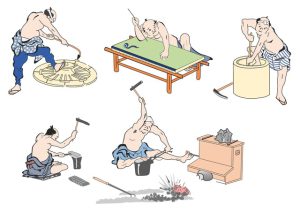

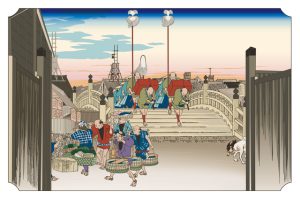

皆さんは、江戸時代というとどんなイメージがありますか? 徳川家康、ちょんまげ、刀、着物を着ている……、時代劇もいろいろありますね。江戸時代は、今からおよそ400年前に始まり、約260年間続きました。江戸時代の日本の中心地は、ご存じのとおり江戸、今の東京のあるところでした。実は、江戸の町はとてもエコだったんですよ。

エコでござる江戸に学ぶシリーズ ~『江戸のびっくり省エネ生活』、『江戸のおどろきリサイクル生活』、『江戸のゆったりスローライフ』石川英輔監修、すずき出版

この本には、江戸の街に住んでいた人たちのエコなくらしぶりが紹介されています。

今のくらしとどんな風に違っていたのでしょう?

1.電気もガスもなかった ―暗くなったら寝て、明るくなったら活動していた。昼間が長い夏と短い冬では一刻(いっとき)(当時の時間の区切り)の長さも違っていた。

2.スーパーも冷蔵庫もなかった ―地産地消、江戸の人々の食べる野菜は、江戸の近くの農村(現在の東京23区内の地域)でとれたものが毎日運ばれてきた。魚介類も江戸湾(今の東京湾)でとれた。

3.道具は? ―余分なものは買わずに借りた。竹や紙、木や藁(わら)からいろいろな道具がつくられた。ぞうり、かご、みの(今のレインコート)、むしろ、なわ、ほうきなど。

4.江戸時代の子どもたちは? -「手習い」と呼ばれる学校に通い、「読み、書き、そろばん」を習った。江戸の市中では、ほとんどの子どもが手習いにいき、当時の世界の中でも、日本の首都である江戸の就学率はトップクラスだった。また、家の手伝いや子守りなどをした。「丁稚奉公」(でっちぼうこう)といって、お店や職人のところで住み込みで働いた。

この本は、江戸の街中ではないですが、幼い時に奉公にでた男の子の話です。

『建具職人の千太郎』岩崎京子著、くもん出版

江戸時代の終わりごろ、農村に生まれた千太郎は、今の小学1年生くらいの歳で建具屋に奉公にだされます。千太郎には建具職人になろうという気持ちはまったくありませんでした。

けれども、建具屋で毎日くらしていくうちに、いろいろな出来事が起きて……。千太郎の気持ちもかわっていきます。どんなふうに変わっていったのでしょうか?

千太郎の毎日は、今の小学生とはまったく違っています。そんなところも、読んでみてください。

さて、江戸の子どもたちの様子や暮らしぶりはエコで、なんだかすてきでしたね。でも、江戸時代の中頃あたりから、幕府や藩の財政難、飢饉がおきるなど、地方の農村ではなかなかたいへんなことになっていました。

このお話の中に出てくるのは、江戸の街で暮らして手習いをしたり奉公したりしていた子どもたちとは違って、千葉の農村に生まれ育った12歳の男の子です。

『ベロ出しチョンマ』斎藤隆介作、理論社

千葉の花和村に「ベロ出しチョンマ」というおもちゃがあります。そのおもちゃは、どのようにしてできたのでしょうか……。

チョンマは、長松の呼び名です。長松にはウメと言いう妹がいました。ウメの世話は長松の仕事です。ウメはしもやけがひどくて、巻いてある布を取りかえる時には膿(うみ)がたくさん出てとても痛がります。そこで長松は布を取りかえる時、ウメの気をそらすために、眉毛をカタッとハの字に下げ、舌をベロッとだして笑わせます。そのすきに布を取りかえるのでした……。

長松の家には、夜な夜な大人たちが集まって年貢の相談をしています。

洪水や地震や日照りで米も麦もとれないのに、殿様は年貢を前よりもっと出せと言ってくるのです。困った大人たちは、とうとう直訴を決行します。長松の父ちゃんたちは罰せられるのを覚悟で、まさに命がけで直訴するしかなかったのですね……。

そして何日かすると役人がやってきて、長松たち家族を捕まえます。長松たちは、いったいどうなってしまったのでしょうか……。

「ベロ出しチョンマ」の人形が縁日で売られるようになったいきさつを、ぜひ読んでみてください。

『人物日本の歴史 農民一揆』横山十四男(監修)、小学館

ここには、直訴せずにはいられなかった農民たちの厳しい状況が書かれています。漫画で描かれています。ここに紹介されている農民一揆は、今から250年くらい前、1770年ころのお話です。

こうした一揆がおきている一方で、様々な改革も行われました。

それから50年後、今から200年くらい前の1822年ごろ、武士ではなく、農村で生まれた人が、荒れてしまった農村をいくつもみごとに復活させました。それはいったい誰でしょうか? 二宮金次郎さんです。

名前を聞いたことがある人、いますか? 今では、学校の怪談話にでてきたりもしていますね。この金次郎さん、いったい、ほんとうのところ、何をしたんでしょうか?

『洪水に挑んだ金次郎』、『国を耕した金次郎』、『よみがえる金次郎』漆原智良(文)、同友館

『二宮金次郎』打木村治著、講談社火の鳥伝記文庫

二宮金次郎さんは、農民の生まれでしたが、各地の藩主から依頼されて、農村の復興や財政改革に取り組み、みごとに成功させました。金次郎さんがたてなおした村は、600以上にのぼります。

金次郎さんが少年の頃勉強していたのは、何だったと思いますか? 算数? 国語? 理科? 社会? 『大学』という、中国の儒教の書物です。

『大学の道は、明徳を明らかにするに在り。民に親しむに在り。至善に留まるに在り。』

(知徳を兼ね備えて世によい影響を及ぼすような人物、すなわち大人となる学問の道筋は、先ず生まれながら与えられている明徳を発現(明らかに)するところにある)

という書き出しで始まっています。立派な人物となり、世の中のために役立つにはどうすればいいか、どんな気構え、考え方が必要なのかなどが、中国の古典が紹介されたりして述べられています。これを金次郎さんは「素読」しました。つまり、繰り返し繰り返し声に出して読んだのでした。薪を背負って歩きながら素読したのが、この「大学」という書物です。

経済界で活躍した有名な人、トヨタ自動車の豊田佐吉、パナソニックの松下幸之助、安田財閥の安田善次郎などが、二宮金次郎さんの考え方に影響を受けたと言われています。

金次郎さんは、こんな言葉を残しているそうです。

「道徳なき経済は犯罪である」

経済活動には道徳がなくてはならない、ということですね。

多くの人で組合をつくり、お金を出し合い、仲間の中の必要とする人にお金を利用してもらう仕組みを、金次郎さんは江戸時代に考え出して、実際におこなっていました。現在の信用組合がこのしくみにあたります。

こういった仕組みも、仁(思いやりの心)、義(正義を重んじる心)、礼(礼儀を大切にし人を尊重する心)、智(物事をより良くしようと働かせる知恵)、信(人から信頼される誠実さ)といった道徳の心がなくては、うまくはたらきません。

江戸時代、今とは全く生活も価値観も違っていましたね。でも、私たちのご先祖が間違いなく生きていたこの時代のことを、もっと探ってみるのも、面白いかもしれませんね。

おわり

紹介した本

エコでござる江戸に学ぶシリーズ ~『江戸のびっくり省エネ生活』、『江戸のおどろきリサイクル生活』、『江戸のゆったりスローライフ』石川英輔監修、すずき出版

『建具職人の千太郎』岩崎京子著、くもん出版

『ベロ出しチョンマ』斎藤隆介作、理論社

『人物日本の歴史 農民一揆』横山十四男(監修)、小学館

『洪水に挑んだ金次郎』、『国を耕した金次郎』、『よみがえる金次郎』漆原智良(文)、同友館

『二宮金次郎』打木村治著、講談社火の鳥伝記文庫

△ △ △

こちらは可児さんの前回の記事です。

今日はこの辺りで。

また、お付き合いください。

追伸:メールマガジン「神秘学が伝える人生を変えるヒント」に、こちらから登録すると、このブログに掲載される記事を、無料で定期購読することができます(いつでも配信解除できます)。

コメントは受け付けていません。