◆ 「水槽の脳」とは

ヴァーチャル・リアリティ(VR:仮想現実)に関連する「水槽の脳」という言葉をご存じでしょうか。

これから、わかりやすくご説明していきますが、「水槽の脳」とは、次のように言われたときに反論ができるだろうかという哲学上の問題です。

「あなたは実は、水槽の培養液の中に浮かんでいる脳なのです。そして高性能のコンピュータからヴァーチャル・リアリティを構成する電気信号が送られていて、それがあなたの人生のすべてなのです。」

◆ ヴァーチャル・リアリティ(仮想現実)

以前のことですが、「3D」(three-dimensional:立体映像)ではなく、「4D」という方式で上映される映画館で、『スターウォーズ/フォースの覚醒』を見たことがあります。

ご存じのことと思いますが、3Dの映画では、特殊なめがねをかけてスクリーンを見ると、映像が飛び出して立体的に見えます。

4Dの映画では、映像に次元がひとつ加わるわけではありませんが、シーンに合わせて座席の傾きが変わったり、背もたれからマッサージ器の揉み玉のようなものがせり出してきて背中を軽く殴られたり、座席の脇から水蒸気や香りが出てきたりします。

なかなかの現実感で、崖から落ちていくシーンなどでは、思わず体がこわばりました。

このようなヴァーチャル・リアリティはどこまで進歩するのでしょうか。ゲーム機などでさまざまな技術が開発されているようですが、いずれは、SF映画に描かれているように、現実と区別がつかないほどにまで進歩するのでしょうか。

◆ 「水槽の脳」という思考実験

アメリカの哲学者ヒラリー・パトナム(1926-2016)は、このヴァーチャル・リアリティについて、次のような「水槽の脳」(brain in a vat)という名のドキッとするような思考実験を考え出しました。思考実験とは、頭の中で想像するだけの実験のことです。

「実はあなたには、手も足も体もありません。頭蓋骨すらありません。あなたは、培養液に満たされている水槽に浮かんでいる、むきだしの脳なのです。そしてこの脳には、脳波を正確に操作することのできる電極が精密に取り付けられていて、高性能のコンピュータから、ヴァーチャル・リアリティを構成するデータの電気信号が送られています。五感からの信号を受け取るはずのあなたの脳の部分は、その代わりにこの電気信号を受け取って、現実世界のように感じているだけなのです。あなたの恋人も子供も、きのう体験したことも、今朝食べたトーストも、今見ていることも、すべてヴァーチャル・リアリティです。」

いかがでしょうか。まずは、この状態にある自分をありありと想像してください。ぞっとしますね。そんな馬鹿なことはあり得ないと感じることでしょう。しかし、この思考実験が問いかけているのは、そんなことは決してあり得ないというちゃんとした証拠を、人は示すことができるかということです。

◆ 「水槽の脳」と深く関わってる映画と著作

映画『マトリックス』、赤い薬と青い薬

この「水槽の脳」をまさにテーマにした映画に『マトリックス』があります。もう20年以上前の映画なので、第一作の冒頭のネタバレは許されることでしょう。

キアヌ・リーブスの演じる主人公ネオは、大手ソフトウェア会社のプログラマーです。彼はふとしたきっかけから、自分の生きている世界が夢なのではないかと疑うようになります。

不可解で意味深な文面の電子メールを受け取ったり、理由なく警察に逮捕されるリアルな夢を見たりするというような奇妙なできごとが続いた後に、ネオは、トリニティーと名乗る謎の女性と、その仲間で、精悍な軍人風の男性モーフィアスに出会います。

ネオは2人から「この世界は、コンピュータの作った仮想現実だ」と告げられます。モーフィアスは、赤い薬と青い薬を両手に持っています。青い薬を飲めば、仮想現実の中でこのまま何ごともなかったかのように生きることになります。赤い薬を飲むことは、現実の世界に目覚めることを意味します。彼は目覚めることを選び赤い薬を飲みます。

するとネオは、自分が繭(まゆ)のような容器の中に液体と一緒に閉じ込められていて、体中に管がつながれていることに気づきます。

見回すと周囲には、同じような容器が無数に多くあります。ロボットによってネオの体からは管が外され、ネオは容器の中の液体ごと下水へと落ちていきます。

モーフィアスは下水で溺れるネオを救い、世界の状況を説明します。機械と人工知能が人類に対して反乱を起こして勝利し、今では人間を“栽培”して、そこから特殊なエネルギーを得て“自分たち”のために使っています。

容器に入れられ培養液中で栽培されている人間は、つながれた配管を通して、ヴァーチャル・リアリティを構成する信号が人工知能から送り込まれているので、それが偽りの世界だということに気づきません。

ネオは栽培不良品として廃棄されたのです。

プラトンの『国家』

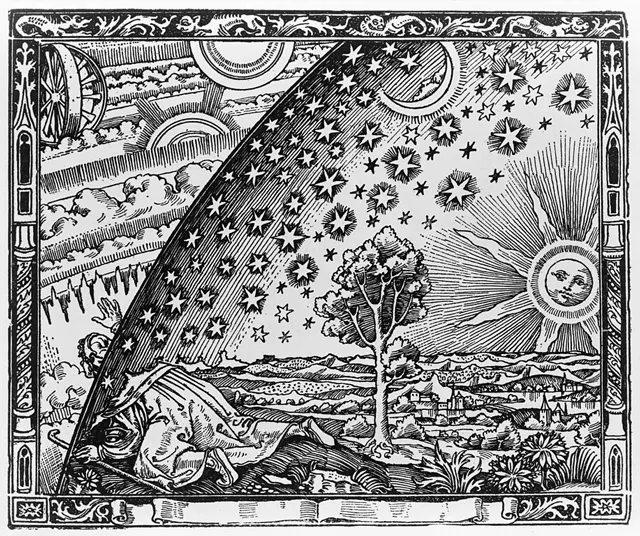

映画『マトリックス』のように、現実がヴァーチャル・リアリティではないかと疑ったり、まさにそうだと考えたりすることには長い歴史があります。たとえば古代ギリシャの哲学者プラトンは『国家』という本の第7章でそれを取り上げています。

この部分は「洞窟の比喩」と呼ばれています。

参考記事:「洞窟の比喩とプラトンのイデア論」

プラトンはこの場合、哲学の思考実験をしているのではありません。彼は、人間の誰もが、比喩的には次のような状態にあると本気で考えているのです。

「地下の洞窟に住んでいる人々を想像してみよう。明かりに向かって洞窟の幅いっぱいの通路が入口まで達している。人々は、子どもの頃から手足も首も縛られていて動くことができず、ずっと洞窟の奥を見ながら、振り返ることもできない。入口のはるか上方に火が燃えていて、人々をうしろから照らしている。火と人々のあいだに道があり、道に沿って低い壁が作られている。……壁に沿って、いろんな種類の道具、木や石などで作られた人間や動物の像が、壁の上に差し上げられながら運ばれていく。運んでいく人々のなかには、声を出すものもいれば、黙っているものもいる。」

つまり人間は、比喩的にいえば、生まれたときから洞窟の中に縛り付けられている囚人のようなもので、見ているものは、まるで影絵のようなヴァーチャル・リアリティで、それは「イデア」と呼ばれる実在の影に過ぎないと言っているのです。

しかしこの状況には、映画『マトリックス』の状況より、かなりましな面があります。ヴァーチャル・リアリティを作り出しているのが人類を支配した機械ではなく、プラトンによれば、「イデア界」という真善美の源泉だからです。

参考記事:『真善美について』

しかし、囚人状態から脱することが望ましいことには変わりなく、その方法こそが哲学、さらに具体的に言えば神秘学(mysticism:神秘哲学)だと、プラトンは主張しています。

参考記事:『神秘学とは何でしょうか』

胡蝶の夢

中国の戦国時代の思想家荘周(荘子)が書いたとされる著書『荘子』(そうじ)の『斉物論』にも、現実のことを疑う「胡蝶の夢」という話が登場します。

「かつて私(荘周)は蝶になった夢を見て、空を自由に飛ぶことを楽しみ、荘周であることを忘れていた。ところが、突然目が覚めると、自分はまさしく荘周であった。荘周が蝶になる夢を見たのか、蝶が荘周である夢を見ているのか、私にはわからない。」

ヴァーチャル・リアリティーと夢はやや異なりますが、この話も、体験している現実が実際のものではないのかと疑うという点で、「マトリックス」や「洞窟の比喩」とよく似たところがあります。

「私にはわからない」と訳した部分の原文は「不知」(しらず)です。この二文字に私は凄みを感じます。「どうもわからない」を意味するのか、「そんなことはどうでも良い」なのか、「原理的に知る方法がない」なのか、「知ろうとするべきではない」なのか。

このことには、じっくりと突き詰めて考える価値があるように思います。

デカルトの『省察』

16世紀のフランスには、ヴァーチャル・リアリティという言葉はありませんでしたが、近代哲学の祖とされるルネ・デカルトが、やはり同じ疑問を発しています。彼はこう書いています。

「そこで私は真理の源泉たる最善の神ではなく、或る悪意のある、同時にこの上なく有力で老獪な霊が、私を欺くことに自己の全力を傾けたと仮定しよう。そして天、空気、地、色、形体、音、その他一切の外物は、この霊が私の信じ易い心に罠をかけた夢の幻影にほかならないと考えよう。また私自身は手も、眼も、肉も、血も、何らの感官も有しないもので、ただ間違って私はこのすべてを有すると思っているものと見よう。」(『省察』-ルネ・デカルト著、三木清訳、青空文庫、2006年)

◆ 現実(reality)と実在(actuality)

哲学の用語では、知覚されている世界を「現実」(reality)と呼び、知覚の原因となる、知覚と無関係に存在している世界を「実在」(actuality)と呼びます。(この2つの用語が別の意味で用いられている場合もあります。)

ちょっと難しいでしょうか。

たとえば、森に雷が落ちて木が倒れたとします。もし近くに人がいれば、「ゴロゴロ、ドン、バキッ、ドサッ」という音を聞くことでしょう。しかし、近くに意識を持つ生きものがまったくいなければ、そこには音はなく、ただ振動があるだけです。

この場合、「ゴロゴロ、ドン、バキッ、ドサッ」が現実にあたり、振動が実在にあたります。(そうではないという説もあります。)

別の例をあげましょう。いま私の目の前には、お茶の入ったペットボトルがあります。緑色のキャップやラベルや、透き通った部分が見えています。

このペットボトルが見えるのは、部屋の天井にある蛍光灯から発した光が、ペットボトル自体にあたり、そこから反射して目に届いているからです。(おそらくはです……)

届いた光によって、網膜につながっている神経細胞が興奮し、その電気信号が神経繊維を通って脳に伝えられます。

そしてこの信号が脳で解釈されて、やっとペットボトルがそこにあるのを知ることができます。

この場合、見ているペットボトルが現実にあたり、ペットボトル自体が実在にあたります。

ちょっと話が複雑になりますが、バラ十字会の哲学では、知覚の最後の段階にあたる解釈で、時間と空間という性質が付け加えられると考えています。ですから、実在には時間も空間もないはずなのです。

先ほどの話に戻るとすれば、森の木に雷が落ちたということを表す、時間も空間もない振動が実在ということになるのでしょう。そんなものなど想像できるでしょうか。難しいですね。

◆ 実在を認識することはできないのか?

人間の五感はすべて、物自体ではなくて、そこから発した光や音だけを感じることができます。ですから、実在を直接知ることは、そもそも原理的にできません(と通常は考えられています)。

手でペットボトルに触ったとしても、手触りや冷たさとして感じるのは“ペットボトル自体”が発している反発力や温度なので、実在を直接知ることができないということに変わりはありません。

先ほどの「水槽の脳」という思考実験では、実際に体験している現実の元になっている実在が、培養されている脳とコンピュータから送られている信号だという、極端で驚くべき状況が想定されていて、それに反論できるかどうかが問われているわけです。

そして、自分が「水槽の脳」ではないという証拠を示すのが難しいのは、実在を直接知ることができないと思われることが理由です。

現象主義という哲学の立場

付け加えておきますが、「実在」などというものはそもそもなく、それは人間の想像がひねくりだした幻想であり、現実だけが本当に存在するという説もあります。この説は現象主義と呼ばれています。

たとえば現象主義では、夜空の星は宇宙空間のある場所に存在するとは無条件には言えません。どんな生きものも見ていない星などというものはそもそも存在しない、もしくは、そのようなものを考えることには意味がないとされます。

これまた、なかなか過激な意見ですね。

あなたが「水槽の脳」でないという証拠は?

さてあなたは、ご自身が「水槽の脳」ではないという証拠を見つけたでしょうか。

誰も見ていなくても、夜空の星が存在すると考えますか。それとも、そんなものはないと考えますか。

もしあると考えるならば、その星自体は、人間が見ている星と似ているのでしょうか。それとも全く異なるのでしょうか。時間と空間のない振動でしょうか?

このことは、多くの哲学者が真剣に探究してきた、そして今でも探究している、おそらく世界の根本に関わることです。

神秘学という実在探究

古代からよく知られていたことなのですが、音楽に深く入り込んだり、特定の方法で集中や呼吸を行ったり、収穫祭などの儀式に参加し感謝の思いが特に高まったときに、人は日常とは異なる、忘我の意識状態を体験することがあります。

この体験は神秘体験と呼ばれています。そして神秘体験とは、認識では手が届かない実在を直接体験することだとされています。

この体験には、ちょっと気の利いた思いつきが“天から降ってきた”ように感じられるものから、体験した人の人生観を完全に変えてしまうものまで、さまざまな程度のものがあります。

人生が根本から変わってしまうとしても真実を知りたいと思われる方は、赤い薬を飲む代りに、下の「詳しくはこちら」と書かれた赤いボタンを押して、当会の神秘学通信講座の1ヵ月無料体験をお申し込みください。

体験教材を無料で進呈中!

バラ十字会の神秘学通信講座を

1ヵ月間体験できます

無料で届く3冊の教本には以下の内容が含まれています

第1号:内面の進歩を加速する神秘学とは、人生の神秘を実感する5つの実習

第2号:人間にある2つの性質とバラ十字の象徴、あなたに伝えられる知識はどのように蓄積されたか

第3号:学習の4つの課程とその詳細な内容、古代の神秘学派、当会の研究陣について

執筆者プロフィール

本庄 敦

1960年6月17日生まれ。バラ十字会AMORC日本本部代表。東京大学教養学部卒。

スピリチュアリティに関する科学的な情報の発信と神秘学(mysticism:神秘哲学)の普及に尽力している。

詳しいプロフィールはこちら:https://www.amorc.jp/profile/

コメントは受け付けていません。